Kata orang tua dulu, sedia payung sebelum hujan. Nasihat ini dijalankan istiqamah oleh empat puluh satu desa dari dua ratus tiga puluh dua desa se Kabupaten Nunukan. Mereka berbondong-bondong membeli payung. Tunai. Hujan belum tentu. Kalau cerah, payung itu berpotensi nganggur belaka.

Anekdotal di atas adalah tentang isu anggaran desa dipakai ‘membeli’ jasa lembaga bantuan hukum (LBH). Isu kurang seksi. Patokannya, setidaknya belum viral. Hanya satu media lokal yang menulis runtun sebanyak tiga judul berita. Media itu bernama satukaltara.com. Silakan meluncur jika Anda ingin membaca beritanya di media tersebut. Bagi saya, ada zona abu-abu yang sedang terjadi. Bagi saya ini menarik.

Sifat desa yang dibiarkan mandiri dengan bantuan dana desa kerap jadi pintu masuk LBH Talawang Borneo (TB). Desa menjadi ‘menarik’ selain obyek wisata, kenangannya, dan kearifan lokalnya ialah dananya. Per tahun miliaran hingga triliunan rupiah tumpah ke desa dari kucuran APBD dan APBN. Jika lemah pengawasan dan dikekola tanpa transparansi, dana desa tak ubahnya jebakan.

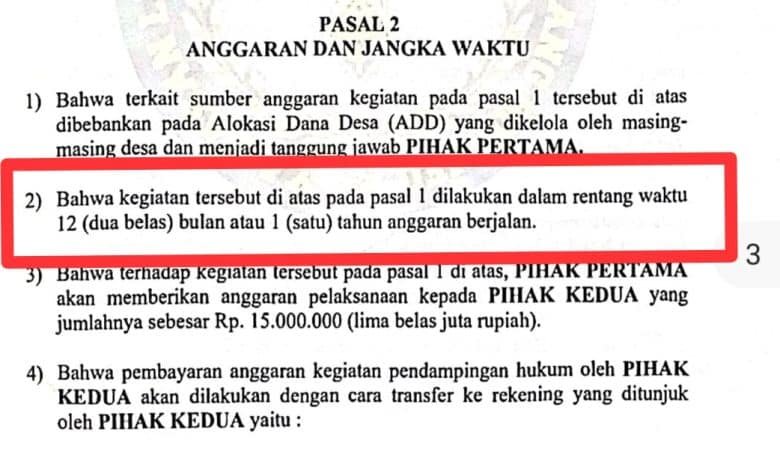

Maka, agar dia bisa selamat dari penggunaan dana maupun praktikal pelayanan lainnya, desa seolah butuh juru selamat dari bayang jerat bui. Gayung bersambut atau gayung diundang, datanglah LBH TB membuka tangan: memorandum of understanding (MoU). Kedua pihak saling tandatangani dokumen, ditutup jabat tangan. Sebanyak 41 desa bersepakat, dan tidak gratis. Setiap desa, membayar jasa itu Rp 15 juta selama setahun atau setengah miliar rupiah lebih. Sumber dananya itu tadi: alokasi dana desa (ADD) tahun 2025. Andai seluruh desa se Nunukan yang berjumlah 232 desa itu tos dengan LBH TB, maka rupiah yang “dipetik” lembaga itu mencapai Rp 3,4 miliar lebih.

Kita klirkan perjalanan bermula dari sini. Desa, warga desa dan pemerintah desa, adalah tiga entitas berbeda. Analoginya gini: rumah itu ibarat desa, penghuninya adalah warga desa, dan kebijakan aturan tinggal di rumah itu agar tertib dibuat pemerintah desa. Hanya pemdes yang (pasti) punya uang. Penghuni rumah belum tentu. Maka logis belaka jika yang MoU adalah LBH TB dengan pemdes. Sebagian warga tahu, namanya lembaga bantuan hukum, bekerja prinsip probono warga miskin yang biayanya ditanggung negara.

“Jadi, saya tahunya LBH itu gratis dari negara. Dulu, ada kami punya keluarga bermasalah, hakim yang tunjuk pengacara, ya dari LBH itu. Gratis,” tutur salah satu warga desa.

Kanan Kiri Kena

Secara branding, LBH dikenal publik sebagai lembaga sosial nir-laba yang membantu warga soal hukum, tapi tidak serta merta tiap LBH pasti pro bono alias gratis. Dan, LBH pasti diisi oleh para advokat. Seperti Haris Azhar, advokat terkenal yang melalui lembaga Kontras dan kini Lokataru kerap mendampingi kasus HAM dan warga tertindas. Sisi lain, kerap juga menjadi advokat korporasi secara komersial.

LBH memiliki dua gaya kerja terkait. Bisa sebagai lembaga bantuan hukum cuma-cuma atau berbayar kontrak klien. Hanya ketika ia melayani orang tidak mampu, ia dilarang menerima atau meminta bayaran, sebab akan diganti oleh negara. Syaratnya untuk itu: LBH tersebut harus terakreditasi di Kemenhumkan, mendampingi hukum orang miskin, dan terikat patuh pada UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum. Jika si LBH menjual jasa hukumnya, maka tunduk UU 18/2003 tentang Advokat. Di sini bias persepsi antara sebagian warga desa Nunukan, sebab nomenklatur “LBH” dimaknai bantuan hukum negara (gratis), sementara LBH TB dalam praktik lapangan menawarkan jasa ala konsultan hukum, berjangka waktu, dan berbayar—meski lewat dana desa.

LBH TB terdaftar di Pengadilan Negeri Nunukan dalam memberikan bantuan hukum warga tidak mampu pada tahun 2026. Artinya, pada Juli 2025 ketika MoU dengan sebagian desa bergulir, posisi LBH TB saat itu bukan lembaga hukum gratis.

Jika TB adalah, kita sebut saja LBH negara, maka pasal 20 ayat (1) UU 16/2011 jelas menantangnya: dilarang keras meminta atau menerima pembayaran dari penerima bantuan. Jika dia LBH komersial, persoalan lain datang: apakah penawaran TB kepada desa-desa melalui proses pengadaan barang-jasa secara transparan. Sependek ingatan saya, kalo ada penawaran barang jasa, desa sebaiknya menunggu, minimal pesertanya lebih dari satu agar terjadi persaingan terbuka, dan ada nominal rupiah tertentu yang bisa tanpa persaingan. Ringkasnya, pada isu ini tata kelola pengadaan seolah main MoU saja. Dugaan monopoli, bisa juga. Dugaan ada orkestrasi arahan pihak tertentu untuk ber-MoU dengan LBH TB, juga layak untuk dipikirkan.

Tak elok rasanya jika jalan masih berlubang, lampu masih redup, kasus stunting meninggi, irigasi masih mampet, kita berkontrak jasa hukum. Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa memang memberikan kewenangan desa mengatur dan mengelola uangnya, dan belanja jasa profesi termasuk di dalamnya. Artinya, tidak dilarang absolut. Dan ini bukan perkara benar atau tidak, namun skala prioritas. Permendesa 2/2024, salah satu fokus penggunaan dana desa adalah untuk program sektor prioritas lainnya di desa yang diputuskan melalui musyawarah desa. Deliberasi sudah menjadi jantung napas desa. Kumpul, diskusi, lalu memutuskan. Bahan musyawarah juga harus berdasar kepada ‘renstra’ desa. Tidak mengacu pada renstra dan musyawarah, sebuah keputusan mengeluarkan Rp 15 juta bisa cacat administrasi. Syukur ada outputnya, kalo tak ada, sudalah cacat administrasi, perbuatan pidana pula.

“Untuk pembayaran Rp 15 juta itu saya belum membayarnya. Sebab, kondisi keuangan desa tidak stabil. Bahkan, berkas MoU belum juga saya serahkan,” kata perangkat desa lain.

Mampu Bisa Terlindungi

Kemandirian mengelola uang memang diatur UU 6/ 2014 tentang Desa. Kelola mandiri tidak berarti dipakai ugal-ugalan, karena bagaimana pun, dana desa adalah uang negara juga. Spesialnya desa ini, dia bukan jenis ekosistem struktur “pemerintahan resmi” yang hanya berakhir tingkat kelurahan. Sama pemda setempat seperti hubungan sub-ordinasi melalui dinas pemberdayaan desa. Sebetulnya, bukan dilarang sebuah desa menjalin kerja sama dengan manapun asal itu tadi: jelas aturan main. Jika kepada LBH negara, desa harus tahu status identitas dan motif utamanya adalah memberikan layanan hukum kepada warga miskin tidak mampu. Warga miskin harus sebagai penerima bantuan dengan desa mengeluarkan rekomendasinya. Kalo bukan kategori itu, seperti memasukan urusan privat warga yang dibayar dana desa. Apalagi jika warga itu orang mampu. Urusan privat warga desa pasti beraneka rupa: perceraian, sengketa tanah, warisan atau pidana. Masak, iya, dana desa dipakai memberikan perlindungan hukum kepada seorang terbukti pembunuh, misalnya.

Dana desa untuk melindungi desa sebagai lembaga dan kepentingan publik desa, bukan dana kolektif untuk membayar perkara pribadi seluruh warga. Kepentingan publik desa itu seperti: soal peraturan desa, sengketa aset-batas desa, pendampingan hukum kepada perangkat desa terkait jabatan, jika mengacu pada UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Desa Dapat Apa

Umumnya ketika kita kerja sama dengan pihak lain, pertanyaannya, bayar apa, dapat apa. Uang yang disetor desa Rp 15 juta per tahun itu jadi apa. Dalam konteks bantuan hukum dalam isu ini, gerakan LBH TB memang tertata. Pada Februari 2025, mereka mulai menawarkan ke desa-desa. Sosialisasi menggandeng aparat penegak hukum lain seolah penegasan lembaga itu, “kami serius, jangan kalian main-main sama hukum, ya”. Pada Juli 2025, puluhan desa ‘terjaring MoU’ dan berakhir hingga Juni 2026.

Setengah tahun sudah berjalan MoU itu. Seharusnya sudah ada bukti sepak terjang bantuan hukum atau kegiatan hukum yang telah dilakukan kepada desa klien. Dari pemberitaan, itu tak muncul hanya klaim sepihak. Bahwa LBH TB sudah lakukan ini dan itu. Mengeceknya sederhana, jika pendampingan perkara litigasi hingga ke meja hijau, maka tinggal cek nomor perkara, surat kuasa dan peradilan terkait. Selesai. Sebetulnya pun, sah saja jika LBH TB tidak ada mengawal kasus hukum desa dalam setahun (bukan bayar per kasus). Yang jadi masalah jika selama setahun tanpa konsultasi, menyusun legal drafting produk aturan desa, pelatihan-pendampingan hukum desa hingga laporan kegiatan, maka LBH TB bisa dicap penipu.

Salah Sasaran Anggaran

Pendiri LBH TB, Ramdan, berujar pada satukaltara.com bahwa lembaganya telah berkontribusi bagi desa sesuai jobdesk pada MoU nya. Kata dia, ada lagi hampir 100 masyarakat desa yang sementara dalam proses untuk pembuatan surat kuasa terkait pendampingan hukum terhadap lahan yang berlawanan bersengketa dengan PT Karangjuang Hijau Lestari (KHL). Dan, di sini letak rawan pelanggarannya.

Jika menukil kutipan Ramdan di atas, lalu menelusuri rekam jejak digital sengketa tanah itu, ikhwal kasus berkepanjangan telah terjadi sejak 2004, dan berkembang hingga Mei 2025. Isu itu dipicu oleh lahan yang diklaim perusahaan untuk izin HGU lalu menyerempet lahan-pemukiman warga. Di luar dari konteks kasus tersebut, lalu kembali kepada klaim Ramdan, apakah 100 orang tersebut membawa perkara tanah pribadi atau 100 orang membela aset atau batas tanah milik desa? Misal pendampingan hukum bagi 100 orang yang ternyata adalah masalah tanah pribadi versus perusahaan, maka menurut keyakinan saya, penggunaan anggaran desa untuk membayar jasa advokat adalah salah sasaran, di luar kewenangan desa, dan menjadi potensi temuan. Karena subyek hukum adalah perorangan, bukan desa sebagai lembaga. Ini kayak Dinas Pekerjaan Umum Nunukan yang bikin jalan aspal, tapi di Malaysia.

Orang desa adalah wajah yang bikin kita mengurut dada jika mereka dikriminalisasi. Tak tega membacanya ketika mereka diperdayai dan ditindas kaum kota berduit, tanah diambil, dan aset dikuras. Sisi lain, wajah orang desa juga bikin kita geram bukan main ketika dana desa, misalnya, dipakai keuntungan pribadi dan membagi manfaat hanya pada kelompoknya. Atribusi lugu sekaligus culas dari mimik wajah orang desa terkadang membuat kita sulit menempatkan posisi iba atau ingin menguar sumpah serapah. Ditambah lembaga-lembaga penawar keamanan hukum rutin mengintip celah untuk masuk mengeruk laba. Lengkaplah sudah.(*)

Penulis,

Asri Malik

(penulis freelance partikelir di alerta.co.id. Domisili Kota Tarakan)

Discussion about this post